Kontakt:

Prof. Dr. Ludwig Mathey

Institut für Laserphysik

t. 040.998-6505

e. lmathey-at-physnet.uni-hamburg.de

Kontakt:

Prof. Dr. Ludwig Mathey

Institut für Laserphysik

t. 040.998-6505

e. lmathey-at-physnet.uni-hamburg.de

Die Hamburger Forscherinnen und Forscher haben mit Rubidium-Atomen experimentiert und sie mit Laserlicht auf Temperaturen von weniger als einem millionstel Grad über dem absoluten Nullpunkt gebracht. Rubidium ist ein reaktionsfreudiges Alkalimetall, das häufig für Experimente benutzt wird. Die Atome sind dann kälter als der Weltraum, in dem ungefähr drei Grad über dem absoluten Nullpunkt (-273,15 Grad) herrschen. Durch die Kombination mit hohen Dichten schwingen sie gemeinsam und verhalten sich wie ein einziges „Superatom“ – ein Zustand, der nach den Physikern Satyendra Nath Bose und Albert Einstein als Bose-Einstein-Kondensat bezeichnet wird und ausgeprägte Welleneigenschaften hat.

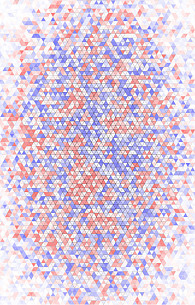

Künstlich geschaffene Magneten liefern neue Erkenntnisse über Materie

Die Quantenmateriewellen wurden dann mithilfe von Infrarot-Lasern auf Dreiecksbahnen gebracht, sodass sie sich wie Magnete verhalten. Denn wenn Materiewellen im Uhrzeigersinn um ein bestimmtes Dreieck fließen, laufen sie bei den benachbarten Dreiecken gegen den Uhrzeigersinn und umgekehrt. Diese zwei Flussrichtungen entsprechen den Ausrichtungen Nord und Süd bei herkömmlichen Magneten. Magnete gleicher Ausrichtung gruppieren sich zusammen und bilden sogenannte Bezirke. Unter bestimmten Bedingungen können solche künstlich erschaffenen Magnete bis ins letzte Detail untersucht werden, um tiefergehende Erkenntnisse über die Eigenschaften von Materie zu gewinnen.

Herausforderung für die Forscher

„Das war eine experimentelle Herausforderung", sagt Dr. Julian Struck, Erstautor der Veröffentlichung. „Damit die Atome sich auf den richtigen Bahnen und nicht chaotisch bewegen, müssen die Laserstrahlen perfekt stabilisiert sein.“ Der Theoretiker Robert Höppner ergänzt: „Erst als wir das Verhalten der Dreiecksmagnete in der atomaren Kondensatwolke simuliert hatten, konnten wir die Struktur der Bezirke und deren Verhalten unter Einfluss von Magnetfeldern sichtbar machen." Mit ihren Forschungen wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem neue Formen von magnetischen Materialien entwickeln. Das könnte etwa für künftige Elektronikbauteile und Speichermedien wichtig werden, die Daten mit weniger Platz und Energieverbrauch speichern könnten.