Kontakt:

Prof. Dr. Martin Eckstein

Center for Free-Electron Laser Science

t. 040.8998-6270

e. martin.eckstein"AT"mpsd.cfel.de

Kontakt:

Prof. Dr. Martin Eckstein

Center for Free-Electron Laser Science

t. 040.8998-6270

e. martin.eckstein"AT"mpsd.cfel.de

Die Veränderung von magnetischen Zuständen ist nicht nur für die Grundlagenforschung, sondern auch für technologische Entwicklungen von großer Bedeutung. Damit wäre zum Beispiel künftig die Herstellung schnellerer Festplatten möglich.

Die Stärke eines Magneten wird von der magnetischen Ausrichtung der Atome, den sogenannten „Spins“, bestimmt und ist abhängig von den Wechselwirkungen zwischen den Elektronen seines jeweiligen Materials.

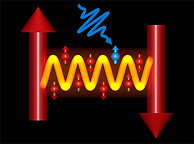

Elektronen sind geladene Teilchen und können deshalb effizient und vor allem sehr schnell durch ein äußeres elektrisches Feld manipuliert werden. Mit einem kurzen Laserpuls kann man sie z. B. bereits innerhalb der Zeitspanne von wenigen Femtosekunden anregen (eine Femtosekunde ist der billiardste Teil einer Sekunde). Weil die vorhandenen theoretischen Konzepte und Formeln nicht auf so kurze Zeitskalen anwendbar sind, war es bisher weitgehend unklar, was dabei mit den magnetischen Kräften geschieht.

Mentink und Eckstein haben jetzt zwei neuartige theoretische Methoden kombiniert, um die Änderung von Magnetismus auf ultraschnellen Zeitskalen berechnen zu können. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die magnetischen Kräfte fast augenblicklich an den angeregten Zustand der Elektronen anpassen, und deshalb schnell und effektiv mit Licht manipuliert und z.B. abgeschwächt werden können.

Eine Abschwächung des Magnetismus erleichtert es, magnetische Bits umzuschalten – etwa auf einer Festplatte. Mit der aktuell besten zur Verfügung stehenden Technologie dauert ein solcher Schaltvorgang etwa eine Nanosekunde (d. h. eine milliardstel Sekunde).

Mentink und Eckstein haben nun gezeigt: Eine Schwächung der magnetischen Kräfte kann noch über 10.000 Mal schneller bewirkt werden. Genauso wie etwa modernste Lasertechnologie die Medizintechnik revolutioniert hat, könnte dieses Prinzip in Zukunft zu einer völlig neuen Generation von Speichermedien führen, die direkt auf elektrische Felder reagiert.

Die Forscher zeigten den Effekt anhand eines relativ einfachen Modells für ein nichtleitendes Festkörpermaterial. Dieses Ergebnis ist der Ausgangspunkt für weitere Forschungen mit anderen Materialien und verschiedenen Arten von Laserfeldern. Darüber hinaus interessiert es die Forscher, ob man Magnetismus auch gezielt verstärken kann.

Mentink: „Unser Traum ist es, ein nicht-magnetisches Material magnetisch zu machen und ihm somit mehr Funktionalität zu geben. Noch ist es zu früh, um bestimmte Vorhersagen zu machen, aber wenn man zum Beispiel Silizium oder Graphen magnetisch machen könnte, hätte dies enorme Auswirkungen auf zukünftige technologische Entwicklungen.“

Für seine Arbeit in der Forschungsgruppe von Prof. Dr. Martin Eckstein an der Universität Hamburg erhielt Johan Mentink ein Rubicon-Forschungsstipendium der Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO).

Link zur Publikation: Ultrafast Quenching of the Exchange Interaction in a Mott Insulator, J.H. Mentink and M. Eckstein, Physical Review Letters 113, 057201 (2014), http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.113.057201