Der Hippocampus ist eine Struktur im Gehirn, die maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass wir uns längerfristig erinnern. Personen, deren Hippocampus zerstört ist, vergessen umgehend Situationen, die sie gerade erlebt haben, oder Mitmenschen, die sie kurz zuvor gesehen haben.

Gutes Langzeitgedächtnis auch ohne stabile Synapsen?

„Bisher nahmen wir an, dass die Informationsspeicherung im Hippocampus von der Stärke der dortigen Nervenzellverbindungen, den Synapsen, abhängig ist“, sagt Prof. Dr. Thomas Oertner, Direktor des Instituts für Synaptische Physiologie am ZMNH. Synapsen sind die Strukturen, mit denen eine Nervenzelle in Kontakt zu einer anderen Zelle, etwa einer Sinnes-, Muskel-, Drüsen- oder Nervenzelle steht. Sie dienen der Übertragung von Informationen und spielen eine wichtige Rolle bei deren Speicherung.

Für ein funktionierendes Langzeitgedächtnis, so die gängige Lehrmeinung, müssen die Zellverbindungen stark sein und unbegrenzt stabil bleiben. Dieser Prozess wird als „long-term plasticity“ bezeichnet und ist seit mehreren Jahren ein zentrales Thema der neurobiologischen Forschung.

Lehrmeinung überholt

Das Team um Prof. Oertner ist jetzt zu neuen, anderen Ergebnissen gekommen. Mit experimentellen Tricks beeinflussten sie synaptische Verbindungen so, dass diese Informations-Autobahnen quasi in Tempo 30-Zonen umgewandelt wurden.

„Wir haben die Stärke der Synapsen drastisch reduziert und die Zellverbindungen dann weiter beobachtet“, erläutert Prof. Oertner. Das Ergebnis nach sieben Tagen war verblüffend. „50 Prozent der manipulierten Synapsen lösten sich auf, die anderen 50 Prozent kehrten in den Ausgangszustand zurück“, sagt Dr. Simon Wiegert aus dem ZMNH, Erstautor der jetzt veröffentlichten Studie. „Eine stabile Langzeitveränderung der Synapsen gibt es offenbar nicht. Demnach muss das Langzeitgedächtnis auch anders als bislang angenommen funktionieren.“

Gehirn funktioniert wie Computer

Die Studie legt den Wissenschaftlern zufolge den Schluss nahe, dass das Gehirn ähnliche Strategien wie ein digitaler Computer verwendet, um Informationen über lange Zeiträume zu speichern. Dabei speichert der Hippocampus zunächst Information in „analoger“ Form, indem die Stärke der Synapsen verändert wird. Doch dieser Zustand ist instabil.

Nach wenigen Tagen wird diese analoge Speicherung durch eine „digitale“ Form der Speicherung ersetzt – einige Synapsen fallen aus, andere kehren in den Ausgangszustand zurück. „Digitale Speicherung ist wesentlich weniger anfällig für langsamen Zerfall. Das könnte erklären, wieso wir uns an Schlüsselerlebnisse aus Kindheit und Jugend bis ins hohe Altern erinnern“, so Dr. Wiegert.

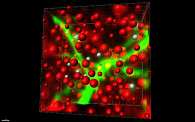

Für ihre Arbeit nutzen die Grundlagenforscherinnen und -forscher ein sogenanntes Zwei-Photonen-Mikroskop, um funktionelle Messungen an einzelnen Synapsen in intaktem Gewebe durchzuführen. Diese neue Technik erlaubt es den UKE-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erstmals, Nervenzellen im Labor über mehrere Tage hinweg kontinuierlich bei der Arbeit zu beobachten.

PM/Red.