Kooperation mit DESYForschungsteam an der Universität arbeitet an neuem COVID-19-Schnelltest

20. November 2020, von Maria Latos

Foto: UHH/Fernandez-Cuesta

Ein interdisziplinäres Forschungsteam der Universität Hamburg und des Deutschen Elektronen-Synchrotrons will einen neuen Test zum Screening von Infektionen mit SARS-CoV-2 entwickeln, der kostengünstig, schnell und mobil durchführbar sein soll. Der erste Prototyp soll in 1,5 Jahren fertig sein.

Die Corona-Pandemie ist noch lange nicht vorbei und der Bedarf an schnellen, effizienten Tests ist hoch. Bisher wurden in Deutschland laut des Robert Koch-Instituts mehr als 26 Millionen Labortests für SARS-CoV-2 durchgeführt. Die zwei aktuell verfügbaren Testmethoden brauchen entweder eine aufwändige Bearbeitung im Labor, was Zeit kostet (PCR-Methode = Echtzeit-Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion), oder sind nicht sensitiv genug, um auch Patientinnen und Patienten mit geringer Viruslast korrekt zu diagnostizieren (Schnelltests).

Hochempfindlicher Test, der schneller arbeitet

„Wir wollen einen hochempfindlichen Test für das Coronavirus entwickeln, der viel schneller arbeitet und für den kein Labor benötigt wird", sagt Dr. Irene Fernandez-Cuesta vom Fachbereich Physik der Universität Hamburg. Außerdem soll der Test quantitativ sein, um Infektionen in frühen Stadien zu erkennen. Die gesamte Testausrüstung soll zudem die Größe einer Mikrowelle haben, innerhalb von Minuten ein Ergebnis liefern und damit auch Tests vor Ort, zum Beispiel in Altersheimen oder Flughäfen, ermöglichen.

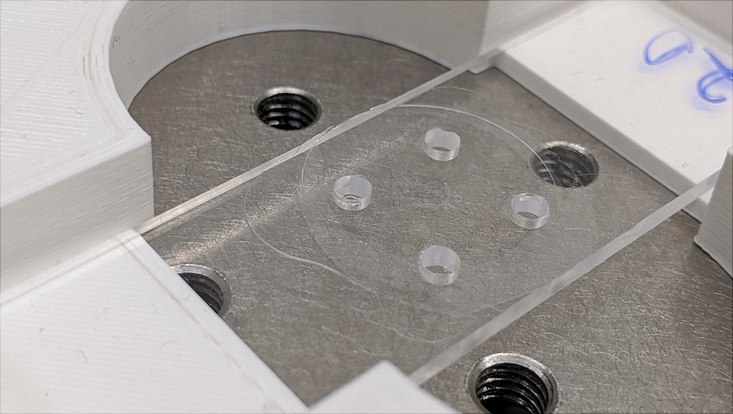

Für die geplante Methode wird in einem ersten Schritt eine Probe aus Mund, Nase oder Rachen der zu untersuchenden Person entnommen. Die Flüssigkeitsprobe wird auf einen neu entwickelten Plastikchip gelegt, in ein spezielles Auslesegerät eingeführt und auf zwei verschiedenen Ebenen geprüft: Erstens wird ein schnelles Screening auf das Vorhandensein von Coronaviren durchgeführt, indem diese einzeln nachgewiesen und gezählt werden; Proben, in denen keine Viren gefunden werden, können als COVID-19-negativ betrachtet werden.

Fällt der Test positiv aus, kann die Probe in einem zweiten Schritt weiter untersucht werden, zum Beispiel durch Analyse der RNA des Virus. „Diese Art der Ablesung könnte Aufschluss über die Viruslast der Patientin bzw. des Patienten geben und würde auch bei sehr niedrigen Konzentrationen funktionieren, was der Schlüssel ist, um Infektionen in frühen Stadien zu erkennen", sagt Fernandez-Cuesta.

Interdisziplinäre Kooperation mit dem DESY

Ein interdisziplinäres Team arbeitet an der Entwicklung des Tests: Fernandez-Cuesta, die seit Kurzem auch Young Investigator Group Leader am Exzellenzcluster „CUI: Advanced Imaging of Matter“ ist und am neuen Hamburger Advanced Research Centre for Bioorganic Chemistry (HARBOR) angesiedelt ist, versammelt in ihrer Forschungsgruppe Erfahrungen in den Nanowissenschaften und der Nanotechnologie. Ihr Team, vor allem Franziska Esmek, wird die Chips sowie den Virion- und RNA-Nachweis entwickeln. In den vergangenen Jahren haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereits eine Methode für den Nachweis und die Analyse einzelner DNA-Moleküle in Echtzeit entwickelt. Diese Ergebnisse wurden in biomedizinischen Proben und Bakteriophagen getestet und bilden die Grundlage des Projekts.

Das Team bei DESY unter der Leitung von Prof. Dr. Ingrid-Maria Gregor und Dr. Sergio Diez wird die Teststation für die tragbare und hochempfindliche In-situ-Analyse entwerfen und bauen. „Unsere DESY-ATLAS-Gruppe verfügt über eine breite Expertise in der Präzisionsmontage von Detektoren bis in den Mikrometerbereich“, sagt Dr. Sergio Diez Cornell.

Umfangreiche Förderung und Zusammenarbeit

In vier Projektphasen soll der Testaufbau zur Marktreife gebracht werden; in der momentanen Phase 1 geht es zunächst darum, die Funktionsfähigkeit der Tests zu demonstrieren und den tragbaren Testaufbau zu entwickeln.

Die Forscherinnen und Forscher werden die Arbeit mit Unterstützung der Universität Hamburg, des Exzellenzclusters „CUI: Advanced Imaging of Matter“ und des DESY, in enger Zusammenarbeit mit der Technologietransferstelle am Campus Bahrenfeld, mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) und dem Centre for Structural Systems Biology (CSSB) aufnehmen. „Darüber hinaus werden wir die Mittelbeschaffung fortsetzen“, sagt Fernandez-Cuesta. „Denn die Technologie ist nicht auf SARS-CoV-2 beschränkt, sondern kann leicht für die Analyse anderer Viren oder Mikroorganismen angepasst werden.“