Neue ForschungsgruppeJets aus Schwarzen Löchern geben viele Rätsel auf

14. Juli 2021, von PM/Anna Walter

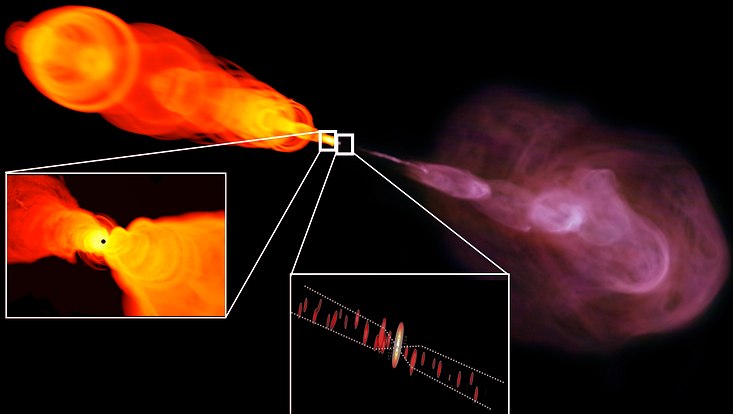

Foto: Matthias Kadler (JMU); Einzelbilder: C. Fromm (JMU), A. Baczko (MPIfR), R. Perley and W. Cotton (NRAO/AUI/NSF).

Mit superenergiereichen Jets, die aus Schwarzen Löchern herausschießen, befasst sich eine neue Forschungsgruppe der Deutschen Forschungsgemeinschaft, an der zwei Wissenschaftler des Exzellenzclusters Quantum Universe der Universität Hamburg beteiligt sind. Die Forschungsgruppe wird mit 3,6 Millionen Euro gefördert.

Schwarze Löcher befinden sich im Zentrum fast aller Galaxien. Sie haben eine unvorstellbar große Masse und ziehen deshalb Materie, Gas und sogar Licht an. Gleichzeitig können sie immense Energien in Form von Jets in die Umgebung freisetzen.

„Schwarze Löcher klingen abstrakt, aber sie haben einen großen Einfluss auf unser Universum. Den untersuchen wir jetzt in dieser Forschergruppe“, sagt Prof. Dr. Marcus Brüggen von der Hamburger Sternwarte der Universität Hamburg. Neben ihm ist auch Dr. Manuel Meyer vom Institut für Experimentalphysik an der Forschungsgruppe beteiligt. Das Hamburger Unterprojekt legt seinen Fokus auf Radiobeobachtungen von Jets aus Schwarzen Löchern. Dazu nutzen die Wissenschaftler unter anderem das Radioteleskop „Low Frequency Array“ (LOFAR).

Jets geben Rätsel auf

Jets sind gebündelte Plasmastrahlen, die Teilchen auf sehr große Energien beschleunigen und nahezu mit Lichtgeschwindigkeit aus dem Zentrum der Galaxie ausstoßen. Sie können mehrere hunderttausend Lichtjahre weit ins Weltall reichen und helle Radio-, Röntgen- und Gammastrahlung aussenden. Bislang stellen Jets die Wissenschaft vor viele Rätsel: Woraus bestehen sie? Wie werden sie in der unmittelbaren Umgebung supermassereicher Schwarzer Löcher gestartet? Welche Prozesse sind für ihre hochenergetische Strahlung verantwortlich, und welche Wechselwirkungen gibt es mit der Muttergalaxie? Diese Fragen sollen in der neuen Forschungsgruppe „Relativistische Jets in Aktiven Galaxien“ geklärt werden. „Die Forschungsgruppe bietet die großartige Chance theoretische Vorhersagen und Simulationen mit neusten Daten und Beobachtungen zu testen”, sagt Dr. Manuel Meyer.

Kooperation und innovative Ansätze

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert die Gruppe mit 3,6 Millionen Euro innerhalb der nächsten vier Jahre. Sprecher der Gruppe ist der Astrophysiker Prof. Dr. Matthias Kadler von der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Neben der Universität Hamburg sind auch die Universitäten in Heidelberg, Erlangen-Nürnberg, das Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam sowie die Max-Planck-Institute für Astronomie und Radioastronomie in Heidelberg und Bonn beteiligt.

DFG-Forschungsgruppen sollen es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ermöglichen, sich aktuellen Fragen ihrer Fachgebiete zu widmen und innovative Arbeitsrichtungen zu etablieren. Die von der DFG bereitgestellten Mittel sollen in großen Teilen für neue Projektstellen für Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler verwendet werden.